イップスを改善するには?「”気持ちよさ”が大切で…」と解説

“イップス”は「自分はならない」と思っていませんか?

決して他人事ではなく、ゴルファーなら誰でもかかる。しかもゴルフを一生懸命やるほどかかりやすいんです!

なぜイップスにかかるのか、どんな症状が現れ、どうやって克服するのか。

それを事前に知ることが、イップス予防の最善策になります。

【関連記事】旅好きゴルファー必見!タイのリゾートで優雅なコンペ!

パット、ショットに加えアプローチでも発症

「心因性の要素もありますが、技術でイップスを克服できる面は大きいと思います」(幡野)

2019年の最終プロテストの3日目にパッティングのイップスを発症し、同時期にはショットでも重度のイップスの症状が。アイアンショットが何10ヤードも左右に曲がってしまい、選手として終わることも覚悟しました。じつはそのころ、アプローチイップスにもかかっていまして……(苦笑)。

アプローチのイップスは、それほど深刻なものではなかったですが、選手生活はイップスに翻弄されたところがあります。

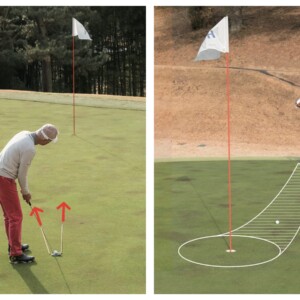

当時、アブローチはボールを右に置いたハンドファーストの構えから、ボールの下の地面を刺すような打ち方をしていました。実際に地面に刺さりすぎるときがあって、ひどいときには2度打ちになることも。今考えるとこれは、リーディングエッジが刺さるような打ち方をしていたのが原因で、ハンドレイト気味にソールを滑らせる打ち方に変えたら、改善することができました。

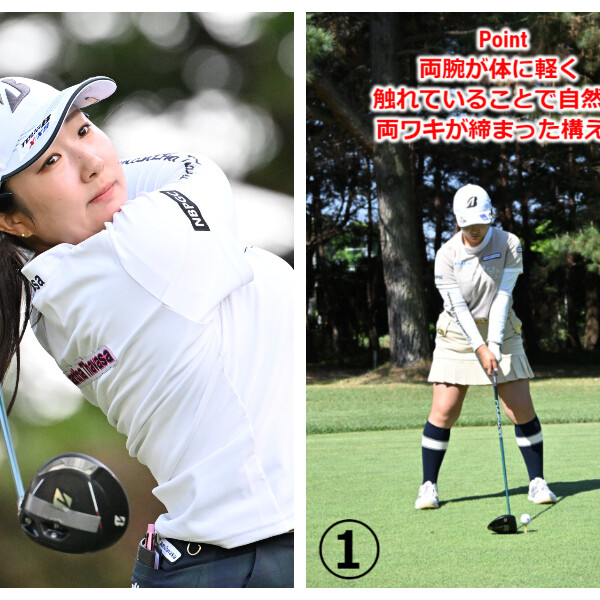

これは、クラブと一緒にスティックを持って、右ワキに抱える練習などが効果的だったので、イップスは技術面からの取り組みで改善できる部分は少なくないと感じています。

不合格が続くプレッシャー

イップスが心因性かどうか、という問題はよく聞かれますが、たしかにメンタル面の影響は否定できないでしょう。プロテストに合格する選手の多くが、高校卒業後3年以内の選手です。私自身もそうですが、何度も失敗の経験を重ねると、それ自体がプレッシャーになっていきます。

合格できない劣等感やファンの方やスポンサーの期待に応えられない罪悪感で、メンタル面でいいパフォーマンスが発揮できる準備が難しくなってしまう……。

一方、若い選手は、まだ怖さを知らず、自信満々なことが多いので、自然といいパフォーマンスを出しやすい心理状態にある。この影響は無視できない大きなもので、それだけに何度もプロテストに失敗して、年齢を重ねてから合格した選手は、本当にすごいと思います。

心の安心がイップスを防ぐ

イップスは、一定の条件で出ることもあります。練習やほかの試合では調子がよく、好成績を上げている選手がプロテストになると急にスイングが乱れ、思うようなプレーができなくなるのはまさにそんな状況です。

「プロテストだけは特別」という選手が多いのも、その重圧が自分の選手生活がかかっているという、ほかの試合とは異質のものだからでしょう。でも、これは猛練習してもなかなか克服できないですね。

今の私もそうですが、最近はティーチングプロの資格をとりながら、プロテストにも挑戦している選手が増えました。これは、仮に不合格になってもティコーチングプロの道がある、という安心感によって選手のパフォーマンスにいい影響を与えているように感じます。いわば心の保険があることで、逆に思い切ってプレーできるような効果があるんでしょうね。

私としては、メンタルという言葉はあやふやで、技術面から克服したいと考えていますが、この心の安心があることも大切だと思います。

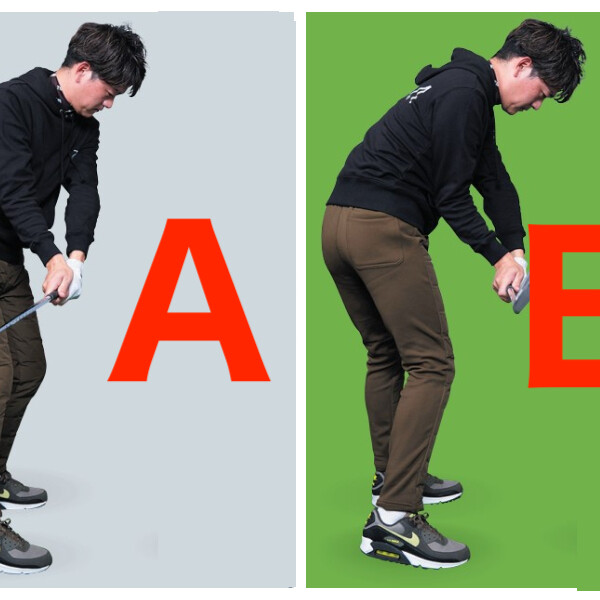

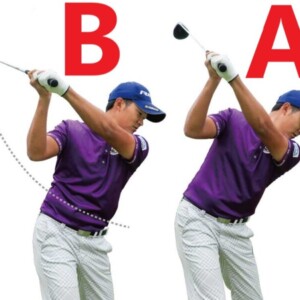

Lesson:[症状]リーディングエッジからクラブが刺さっていていた

ボール位置が右寄りで、ハンドファーストでインパクトしていたため、地面に刺さるミスが頻発していた。その状態をイップスだと感じていた

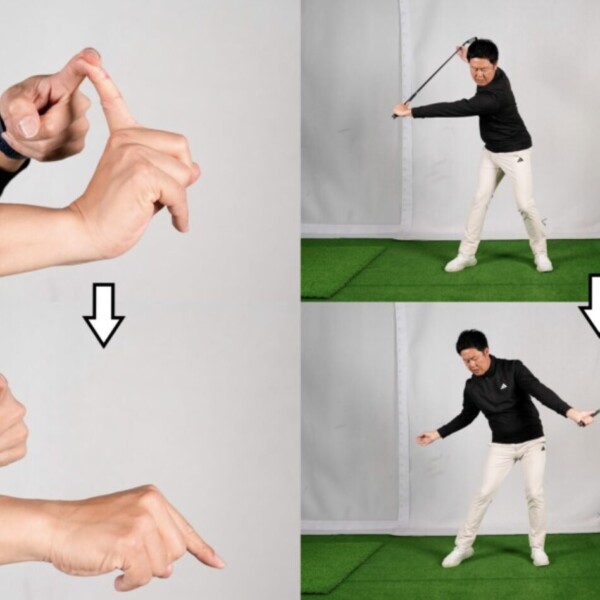

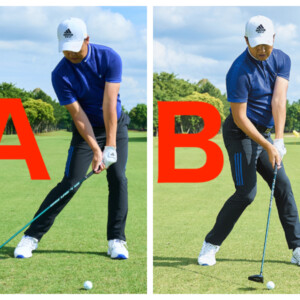

[対策]スティックを右ワキに抱えて打つ

クラブと一緒にスティックを持ち、右ワキに抱えて振る。自然とハンドレイト気味のインコンパクトになり、バンスをうまく使えるようになった

いかがでしたか? 心の安心がイップス改善に繋がります。

解説=幡野夏生

●はたの・なつき/1997年生まれ、神奈川出身。2018年の「フジサンケイクラシック」では予選会から勝ち上がり、本戦でホールインワンを達成。2019年「富士通レディース」5位、現在はティーチングプロ資格取得を目指して活動中。

構成=コヤマカズヒロ

写真=竹田誉之

【あわせて読みたい】

石井忍、石井良介、岩男健一……名コーチと名コースで上達できるイベント!

7番ウッドを選ぶ時の「4つのポイント」!最新15モデルを試打解説