安定したスイングは「ヘッドを下げる」が正解!100切りを達成した打ち方は…

ゴルフはスポーツのなかでも、とくに意図した動きができないといわれる。その原因が「細胞や脳に関係する」とわかり、自身も素早く100切りを達成した研究結果をレポート。

斬新な視点と理論が、レベルアップを目指すゴルファーに新しい上達のヒントをもたらす!

【関連記事】旅好きゴルファー必見!タイのリゾートで優雅なコンペ!

クラブヘッドを下げるはある意味、常識

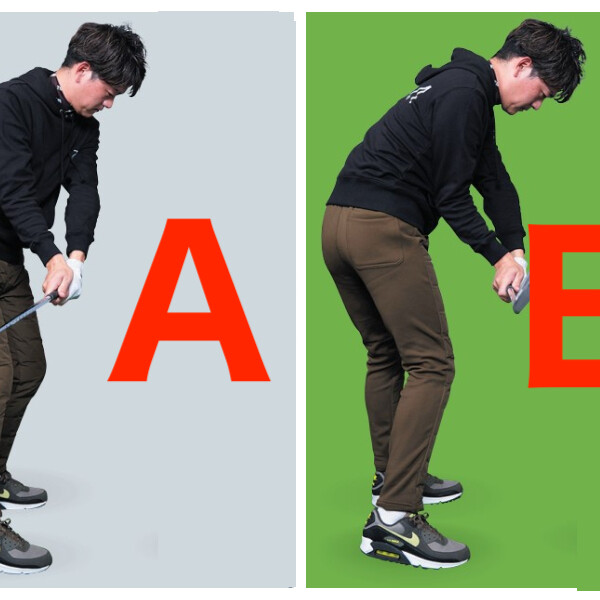

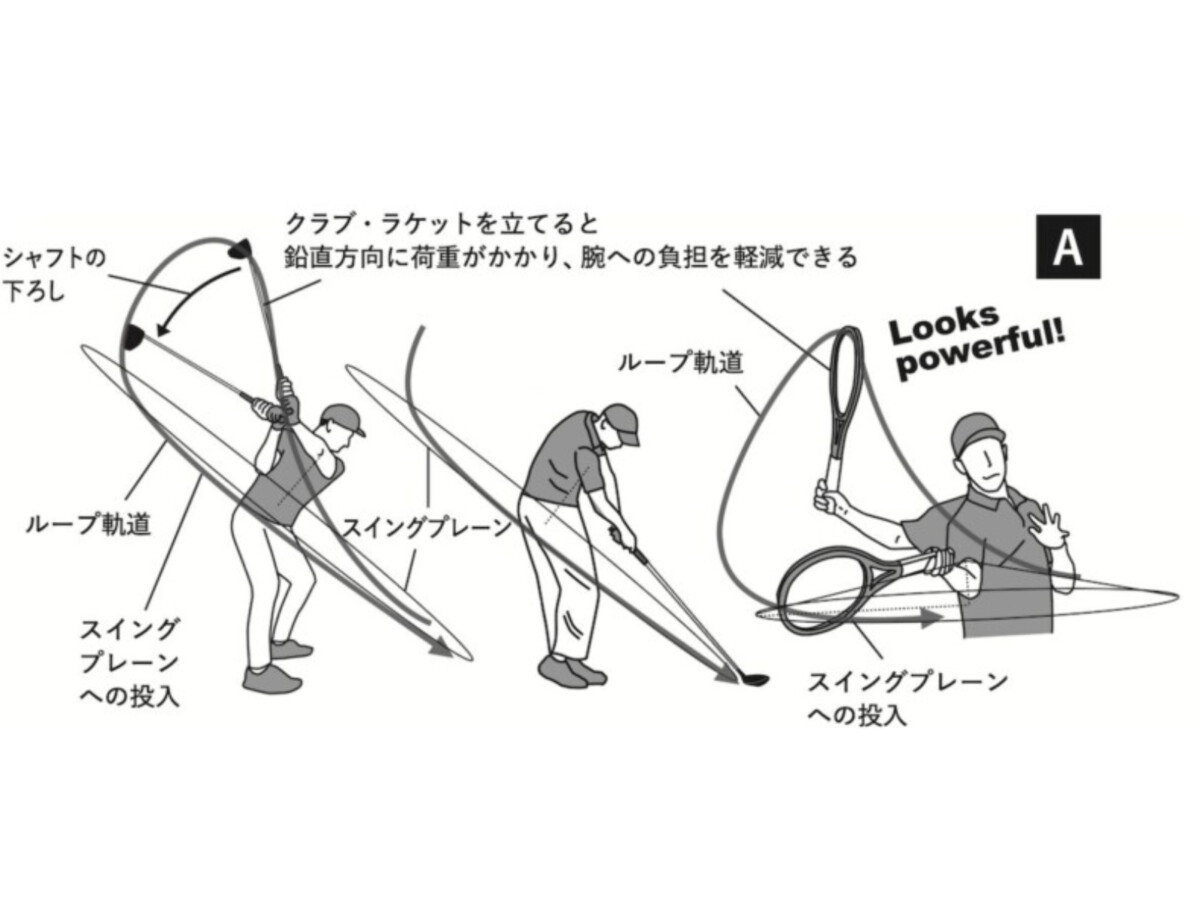

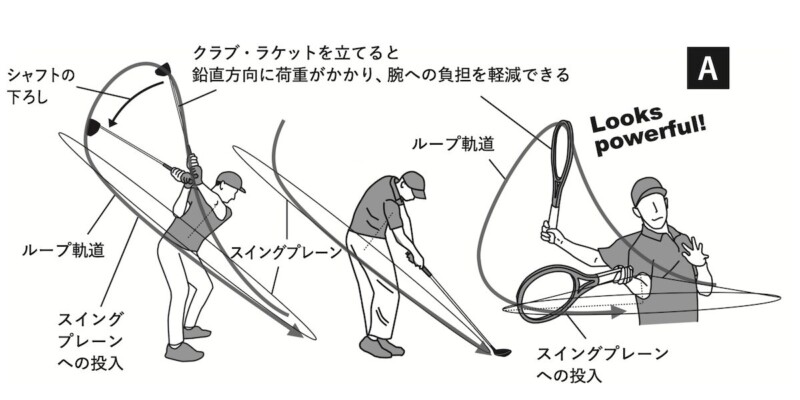

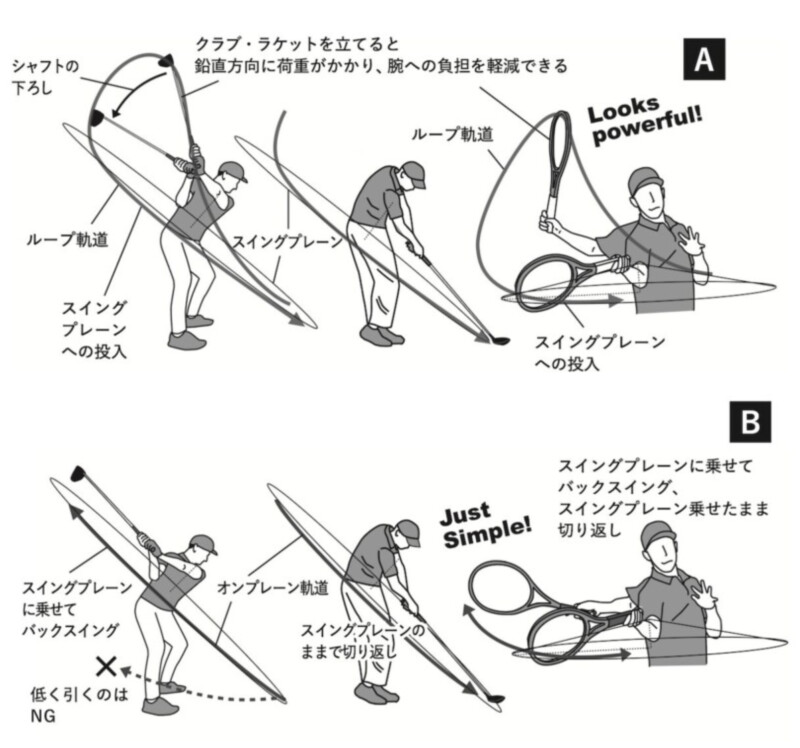

今月は「安定性に関して」の考え方です。イラストAのように、通常のスイングではバックスイングでクラブを立てることによって、手にかかるクラブの荷重・負担を軽減させる効果がある、回転(投影)半径を小さくすることによって無意識に振りやすくしているものと考えられます。ただ、フォワードスイングに入ったところでヘッドをスイングプレーンに乗せるために、ヘッドを引き下ろす動作が必要となる。こうやって時系列に説明すると複雑な作業のように感じますが、じつは自然な動作なのです。

これはレベルスイングで振られる野球のバッティングに置き換えるとよくわかります。投球待ち(トップ)の状態では、バットはほぼ垂直に立てられている。仮に斜めを保持してボールを待つのでは800から900グラムもある重いバットを支えるのが負担になるからです。そのため、フォワードスイングではバットは立てられた状態からスイングプレーンに投入するために、ヘッドを引き下げる必要があるのです。

これはテニスも同様で、ラケットを立てて落下点に入り、切り返しではラケットのヘッドを引き下げてスイングプレーンに乗せにいくため、結果的にループスイングになります。

ゴルフスイングはスイング軸が前傾しているので、野球やテニスに比べ複雑に見えますが、基本的に野球のレベルスイングを前傾させたものと変わりはなく、ヘッドを下げてスイングプレーンに投入する動作は、バッティングやテニスのスイングとほぼ一緒のことが行なわれています。

確率を味方につけると強くなる

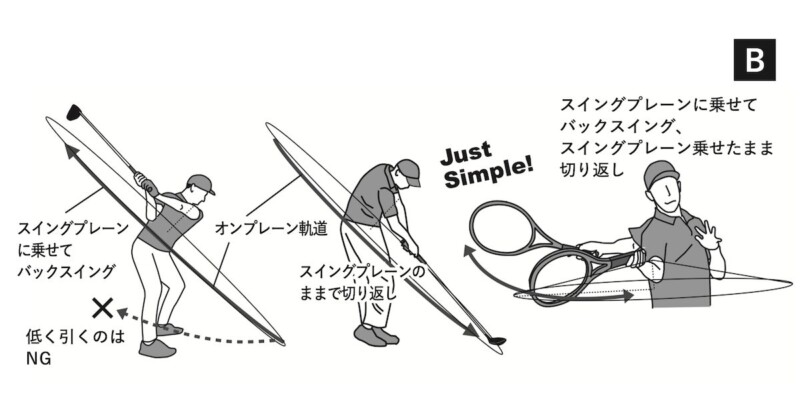

ゴルフスイングがこれらと違うのは、ボールが止まっていて自分本位で打てるためクラブを立てて保持する必要などなく、イラストBのようにスイングプレーンに沿ってバックスイングし、切り返し、フォワードスイングに入るという一直線上を往復する「イッテコイ」のシンプルなスイングでも問題ないことです。

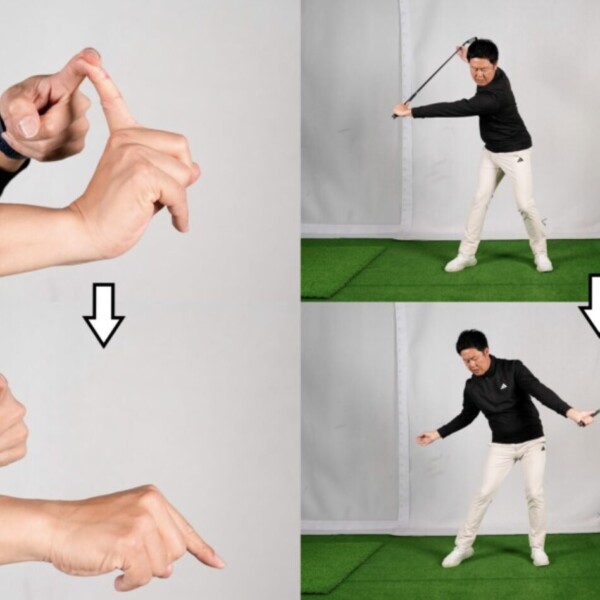

注意点は、スイングプレーンに乗っているという意識。シャローにスイングすることに意識がいってしまうと、イラストでもNGとしているような後方に低く引いただけの手打ちのバックスイングになってしまいます。なお、このシャロートップな打ち方でも、インナーカウンターによる左手ブロックはしっかり意識してクラブの加速を行ないます。

このスイングで実際に打ってみるとクラブを立てる標準的なスイングに比べ、わずかながらミスが減り、意図したところに打てる確率が高まっているように感じます。これはクラブを立てた状態からのスイングプレーンへの投入する際に起こるヘッド軌道の揺らぎがスイングを不安定にしていることが考えられます。体が温まっていてキレキレのときには、まったく問題なく打てるこの標準スイングですが、体が冷えたり疲れで重くなったりすると、複雑なことをやっているだけにミスが出やすいというのは、複雑さゆえの制御の難しさが現れているのかもしれません。

とはいっても、シャロートップでは飛距離が落ちてしまうのでは?という心配があるでしょうが、トップが低いだけでインナーカウンターによるリストヒンジも使うので、実際に打った感じでは気になる飛距離もそれほど変わるものではありませんでした。

ただ、立てたクラブを重力を利用して引き下ろすスイングのほうが、当然介入する関節の数は多く、運動連鎖も利用できるため加速にも有利で力強く打てるように思われますし、しっかり体全体を使って打っている感があるので、ここは捨てがたいところだとは思います。

どんなスポーツも1発のパワーや痩身のスーパーショットで相手を圧倒するよりも、ショットが安定する確率が高いほうが圧倒的に有利ですし、打ってみるとそのほうがコントロール感があっておもしろいものです。

あなたが単に楽しめればいいエンジョイゴルファーではなく、アスリートゴルファーで、つねに向上を目指していても、月1、2回の練習ではなかなかベストな状態を維持することはできず、歯がゆい思いをすることもあると思います。そういうときにこそ、シンプルに徹したシャロートップなスイングはありなのかもしれません。

しかし、一方ではクラブを立てるスイングのほうが断然カッコいいと思っている自分もいたりします。だとすれば、はじめから「自分のスイングはこれ」とひとつに絞り込んでしまうのではなく、ピッチャーがワインドアップ、ノーワインドアップを投げ分けるように、もしくは、テニスでファーストサーブとセカンドサーブがあるように、まずは両方のスイングで打てるようにして、そのときの状況や体調に合わせて適宜使い分ける、でいいのではないかと思います。

スポーツというのは「なりたい自分になる」ことではなく、既成概念にとらわれず、そのときの状況に応じて柔軟に結果を求めていくことも大切。思い入れを捨てて、よりベターな方法論を見つけにいく。結局、ゴルフ(スポーツ)は、確率を味方につけるが勝ちなのです。

確率を上げるためにシャロートップを紹介したが、これはドライバーのように水平に近い形で振るスイングに向いている。ダウンブローに打つアイアンなどは、クラブを立てて上から落としたほうが感覚的に向いている場合もあるので、各自の感覚で検証してほしい。

いかがでしたか? ゴルフで安定性を求めるには、既成概念にとらわれず、ベターな方法を見つけることが大切です。

文・イラスト=サンドラー博士

●ゴルフ好きの研究者。ゴルフの専門家ではないが、ゴルフ理論は「教える側」という「外側からの視点で組み立てられているから難しい」ということに気づいてからは、「それをどう解決するか」の研究に没頭。出た答えを多くのアマチュアに伝えたく、毎月レポートする。

【あわせて読みたい】

石井忍、石井良介、岩男健一……名コーチと名コースで上達できるイベント!

7番ウッドを選ぶ時の「4つのポイント」!最新15モデルを試打解説