5番アイアンとアイアン型UTの違いって?メリットと打ち方を徹底解説

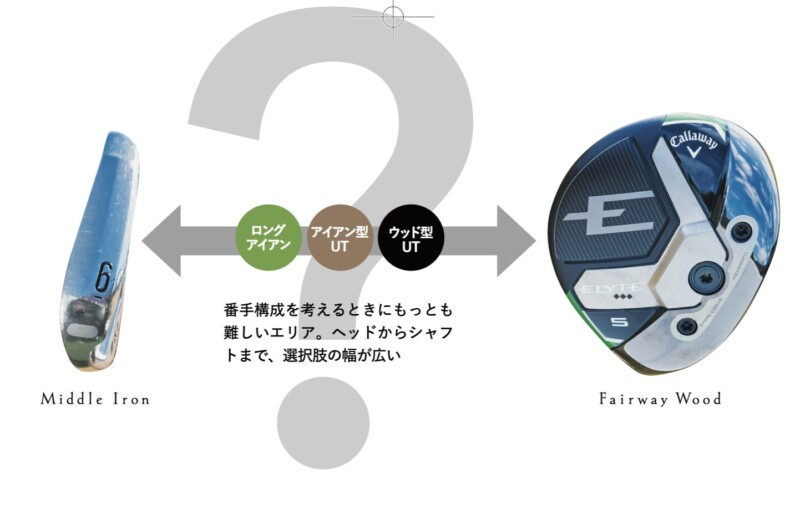

「5番アイアン」を入れるかよりやさしい「アイアン型UT」にするか番手構成のひとつの悩みどころだ。

「5番アイアンに適正があるかをまずはチェックしてください」とアッキー永井。ボテっとしたウッド型UTは使いたくない、〝アイアン好き〞のロングゲームをやさしくするレッスンをお届けする!

スイングやニーズに合わせてクラブを選択する

まず、話しておきたいのが「5番アイアンとUTのどちらがいいのか」の選択は「人それぞれ異なる」ということ。「どちらがいい(もしくは悪い)」ではないのです。ただし、それぞれのクラブにはスイングタイプとの“相性”があります。その適性を見極めて、ロングゲームを簡単にするクラブ選択をしましょう。

昔はFWからミドルアイアンの間のクラブといえば、ロングアイアンしか選択肢はありませんでした。しかし、近年はバリエーションが豊富になっています。代表的なクラブに「ウッド型UT」がありますが「形が好きじゃない」などの理由で、苦手とする人が一定数いるのも事実。そんな人のため、今回はアイアン形状のお助けクラブ「アイアン型UT」の有用性をお伝えしますので、ぜひ選択肢に入れてください。

160から200ヤードを“ソツなく”打ちこなせるとゴルフはラクになる

ラウンド中に〝事故〞が起きやすいシチュエーションのひとつが「160から200ヤードを狙う」場面。アマチュアは、ティーショットをミスしたあと、パー5の2打目などで残りがちな距離だが、これをストレスなくクリアできるとスコアがグッと縮まる。

打ち出し角とスピン量の「バランス」がカギ

データ計測の結果、5番アイアンは「低打ち出し・高スピン」、アイアン型UTは「高打ち出し・低スピン」のほうが飛ぶということがわかりました。5番アイアンはそもそも打ち出し角を高くしにくいクラブなので、遠くまで飛ばすためにはスピン量で浮力を確保し、ボールの滞空時間を伸ばしていく必要があるのです。

対してアイアン型UTは、5番アイアンよりも打ち出しが高くなりやすいクラブ。クラブのニュートラルな特性を活かしながら、低スピンのボールを打っていくと、強い〝棒球〟のような弾道で飛距離をかせぐことができます。

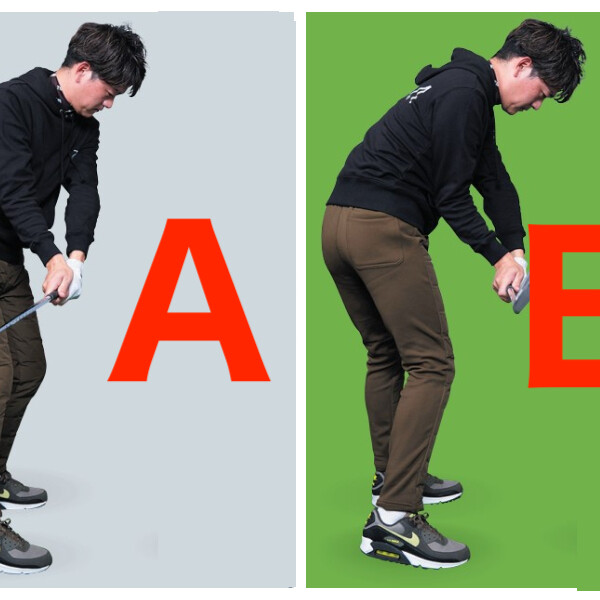

これらの弾道を構成する大きな要素のひとつが「入射角」です。ボールをつぶすようなダウンブローで打つ、または『上から打ちたい』人はスイングでスピン量をかせげるので5番アイアン。サラっと払い打つ、または『横から打ちたい』人は、低スピンでも飛ばしやすいアイアン型UTを使うといい結果が出せます。

5番アイアン

Good!

Bad!

入射角「-( マイナス)」は「クラブがダウンブローにボールコンタクトしている」ことを示す。ダウ

ンブローの度合いが強いGOOD データのほうが、スピン量が確保されキャリーをかせげている

アイアン型UT

Good!

Bad!

5番アイアンとは逆に、入射角がゆるやか(レベルブロー)なほうがキャリーをかせげている。クラブ特性的にスピン量を増やしづらいので、ダウンブローに打ってしまうと「低打ち出し・低スピン」になり、キャリーをロスしてしまう

計測器「Flight Scope Mevo+」を使用

トッププロからの信頼も厚い「Flight Scope」の「Mevo+」で弾道を計測。アッキー永井は普段のレッスンでも使用する。シミュレーションラウンドモードもあり「より実戦をイメージさせた練習をさせることもできます」とのこと

重心位置が特性を決める!「操作性」の5番アイアン「直進性」のアイアン型UTどちらがお好み?

アイアン型UT(画像右):重心が低い・深い

重心位置とシャフト軸線の距離が操作性へ直結する

5番アイアンは「操作性が高く」、アイアン型UTは「直進性が高い」特性をもっています。この特性の差は、おもに「重心位置の差」から生まれるもの。ソール幅が狭い5番アイアンは重心位置が浅く、高い。シャフトの軸線上に重心位置が近くなるので、プレーヤーの意思をクラブの動きに反映させやすくなります。

一方、アイアン型UTはソール幅が広いぶん、重心がバックフェース方向とソール方向に寄ってくる。重心がシャフト軸線上から離れるので、プレーヤーの意図がいい意味で伝わりづらく、オートマチックにヘッドが動いてくれます。

ソール幅の厚さの違いで、重心の位置にも差が生まれる。また、ソール幅が広いとダフりのミスなどに強くなる一方、操作性やクラブの〝抜けやすさ〞は失いやすい。

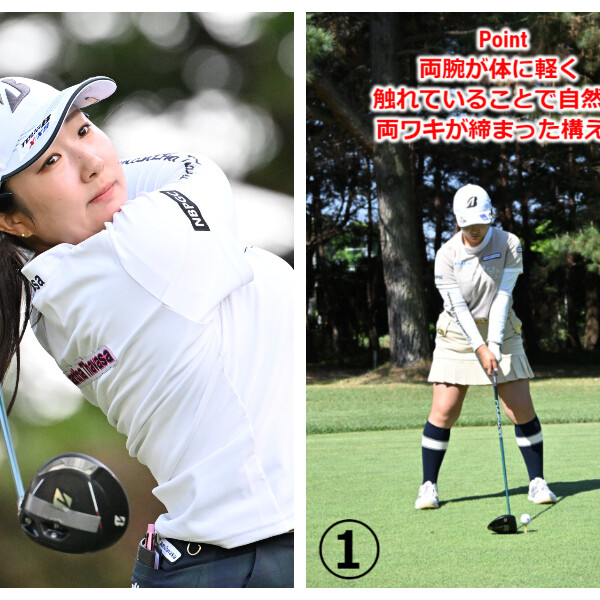

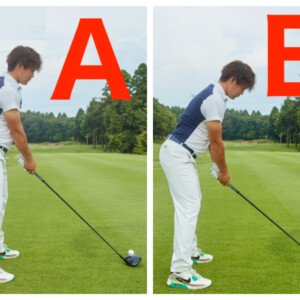

5番アイアンのストロングポイント→操作性・ライへの対応力

ソール幅が狭いのでクラブの抜けがよく(地面との抵抗が少ない)、深いラフからなどでもしっかりとボールを拾い出してくれる(写真上)。また、フェード・ドローを打ち分けやすく、自分から球筋を「作っていきたい」ゴルファーに向いている。少し短く持って、低い球を打つなどのアレンジもしやすい。

アイアン型UTのストロングポイント→直進性・ミスへの強さ

重心が深いので、左右にボールを曲げるなどの操作はしづらいが、そのぶんオートマチックに直進性の高い弾道を打つことができる(写真左)。ソール幅が広く、少しダフリ気味にコンタクトしたとしても芝の上をしっかりと滑っていくので、ミスを軽減してくれる(写真上)

重心位置とシャフト軸線の距離が操作性へ直結する

アイアン型UT(画像右):重心が低い・深い

5番アイアンは「操作性が高く」、アイアン型UTは「直進性が高い」特性をもっています。この特性の差は、おもに「重心位置の差」から生まれるもの。ソール幅が狭い5番アイアンは重心位置が浅く、高い。シャフトの軸線上に重心位置が近くなるので、プレーヤーの意思をクラブの動きに反映させやすくなります。

一方、アイアン型UTはソール幅が広いぶん、重心がバックフェース方向とソール方向に寄ってくる。重心がシャフト軸線上から離れるので、プレーヤーの意図がいい意味で伝わりづらく、オートマチックにヘッドが動いてくれます。

ソール幅の厚さの違いで、重心の位置にも差が生まれる。また、ソール幅が広いとダフりのミスなどに強くなる一方、操作性やクラブの〝抜けやすさ〞は失いやすい。

5番アイアンのストロングポイント→操作性・ライへの対応力

ソール幅が狭いのでクラブの抜けがよく(地面との抵抗が少ない)、深いラフからなどでもしっかりとボールを拾い出してくれる(写真上)。また、フェード・ドローを打ち分けやすく、自分から球筋を「作っていきたい」ゴルファーに向いている。少し短く持って、低い球を打つなどのアレンジもしやすい。

アイアン型UTのストロングポイント→直進性・ミスへの強さ

重心が深いので、左右にボールを曲げるなどの操作はしづらいが、そのぶんオートマチックに直進性の高い弾道を打つことができる(写真上)。ソール幅が広く、少しダフリ気味にコンタクトしたとしても芝の上をしっかりと滑っていくので、ミスを軽減してくれる(写真下)

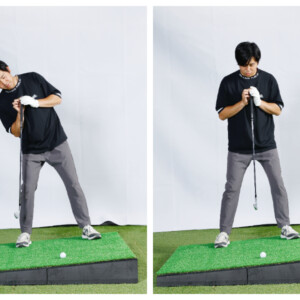

大きな筋肉の動きでハンドファーストを安定させる

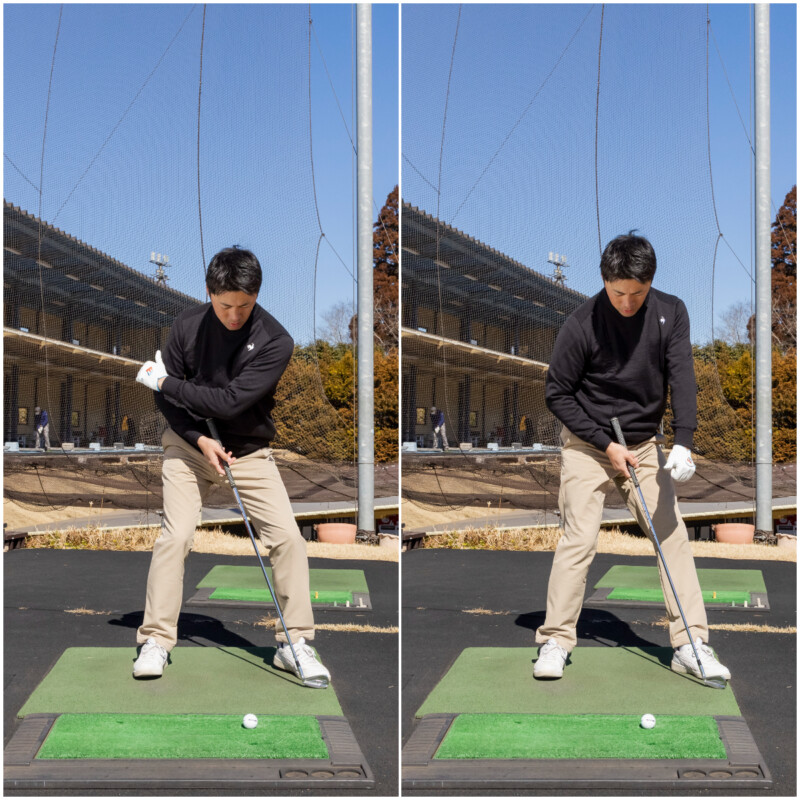

前述したように、5番アイアンを打ちこなすにはある程度の「鋭角な入射角」が必要です。そのためにはダウンブローにクラブを振っていきたい。ダウンブローはハンドファーストでインパクトすることが絶対条件となりますが「ハンドファースト」というと自分で腕や手を積極的に飛球線方向に出しにいきがち。

しかし、これだと下半身が先行しないまま腕が前(目標方向)に出ていくので強いインパクトになりません。また、小さい筋肉でコントロールしようとするとヘッドの挙動が不安定になりやすく、シャンクなどのミスの温床にもなります。

安定したハンドファーストは、下半身の動きで作りましょう。このときのポイントは左足。左足を積極的に蹴っていくことでその反動(反作用)が発生し、自然と腕を飛球線方向に出すことができます。ハンドファースト(=ダウンブロー)で上からボールをとらえられれば、スピンがしっかりと入った糸を引くような弾道を5番アイアンで打つことができますよ!

ダウンブローでスピン量を確保する

ダウンブローに打つことでボールに適正なバックスピンがかかる。「浮力」がつき、キャリーを伸ばせる。

ボールの先のターフがとれることが正しいダウンブローの証

トップからダウンスイングに向かって、積極的に左足を踏み込んでいく。このとき飛球線方向ではなく自身の右上の方向へ向かって蹴るのがポイント。

右上に向かって動く左サイドに対し、反作用的に腕が飛球線方向へ振り出される。結果としてヘッドよりも腕や手が先行したハンドファーストの形が作られる。

左足で地面を強く蹴ることで自然とハンドファーストが作れます

【DRILL】「左腕1本打ち」でダウンブローイメージを強める

上述した左足で蹴るスイングイメージを左腕1本で行なう。スイングの支点が左肩付近にくる(ボールよりも飛球線方向にくる)ので、よりハンドファーストのイメージを作りやすい

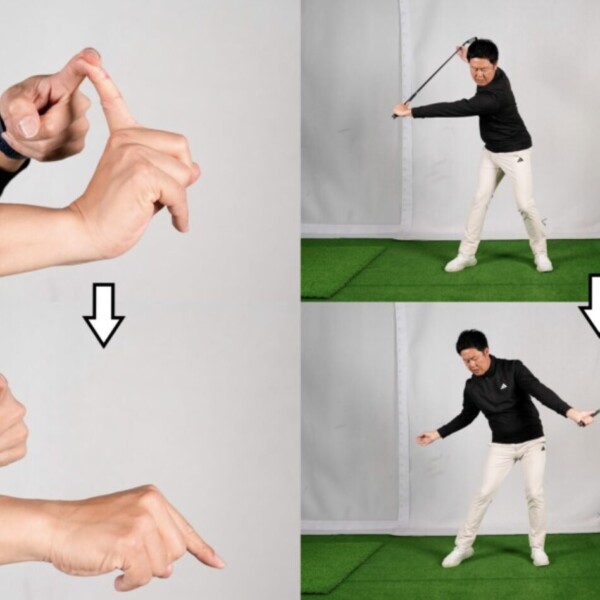

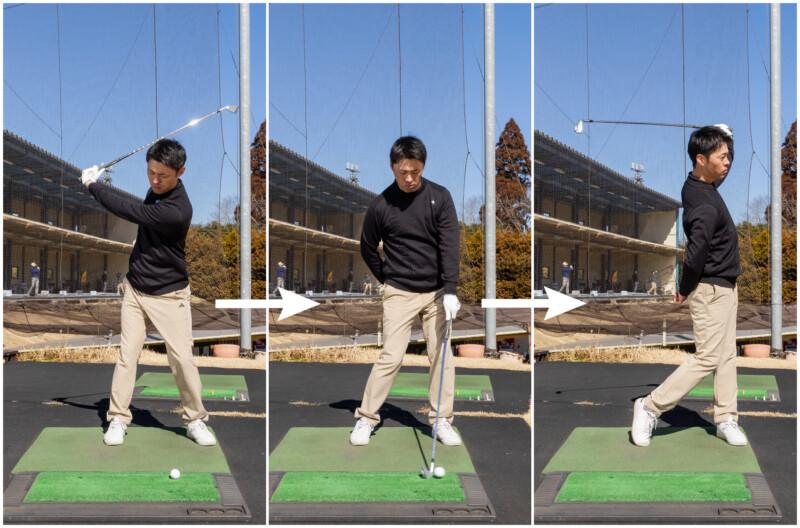

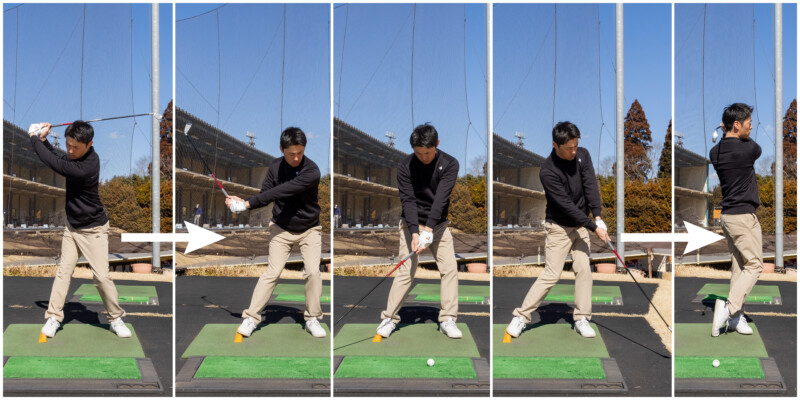

「タメ」は不要!スイング円弧を大きくして入射角をゆるやかにする

アイアン型UTでは、5番アイアンよりもゆるやかな入射角で打つことがナイスショットのポイントになります。スイングの円を大きくすることで入射角はゆるやかに。小さい円より大きい円のほうが、インパクト付近での円弧がなだらかになるからです。

いわゆる「タメ」とは逆の発想になりますが、腕やクラブヘッドを体から遠くへ離せば離すほどスイングの円弧は大きくなり、アイアン型UTに適したスイングになります。これはウッド型UTやFWなど「重心が深い系」のクラブに応用できる打ち方です。

入射角をゆるやかにしてボールの打ち出しを上げる

アイアン型UTは「高打ち出し・低スピン」でキャリーをかせぎたい。そのためにはゆるやかな入射角が必要になる。

左上に向かう力で腕を体から「離す」

5番アイアンのときは左足を踏み、右上に向かう力を利用してハンドファーストを作りましたが、シャローアタックを作りたいアイアン型UTでは、右足を踏んで左上に向かう力を利用しましょう。こうすることで腕が右方向(飛球線とは逆方向)に投げ出される反作用が発生、スイングの円弧が大きくなります。

大きな円弧はシャローな入射角を作るとともに、スイングスピードのアップにも貢献するので、アイアン型UTのスイングとしてはまさに“一石二鳥”です!

右足の外側で何かを踏みながらスイングすると右足を蹴るイメージを作りやすい。「左上に向かって蹴る→腕が右に投げ出される。この動きの流れを体に染みこませてほしいです」(永井)

練習ではフォローで右足を飛球線方向に滑らせるぐらいのイメージでスイング。スイングアークが大きくなる感覚をつかみやすくなり、クラブの加速感も得られる(画像左から4番目)。

右足を蹴るときは腰の高さを平行に保つのがポイント(〇)。真上に伸び上がってしまうとフェースが開きやすく、スライスのミスになりやすい(×)

ウッド型より打球の高さを抑えられる

ウッド型UTの「顔」がどうしても好きになれず、構えにくいというゴルファーにとって、アイアン型UTはUTの恩恵を受けつつも構えやすいクラブとして重宝されるでしょう。

また、一般的に「やさしさ」の要素とされる「ボールの上がりやすさ」や「ミスヒットへの強さ」は、ウッド型UTに軍配があがります。しかしながらウッド型UTではボールが高く上がりすぎてしまい、逆に飛距離をロスするというケースも。風の影響を受けやすい、というのもデメリットとしてあげられます。方向性アップのライン出しショットのように「もう少しボールを抑えて打ちたい!」も、アイアン型UTで得られるメリットです。

なぜウッド型UTのほうがボールが高く上がりやすいのか?

ウッド型UT(左)のほうが、アイアン型UT(右)よりもフェース高が低く、重心位置も低く作られている。ウッド型は、重心がボールの下に入りながら突き上げるようなインパクトになるので、ボールが高く上がりやすい。アイアン型はウッド型よりも高さを抑えられるので、結果的に飛距離向上につながるというケースは少なくない。

アイアン型UTをより打ちやすく!「シャフト選び」の考え方

アイアン型UTを使っていくなかで「もうちょっと球を低く抑えたい」や「高さをもう少し出して飛距離をかせぎたいな」という“欲ばり”を叶えてくれるのが「リシャフト」です。今はUT用のシャフトもスチールからカーボンまで選択肢が多く、チューニング次第で必ず「自分好みの1本」が組み上がるはず。

その際、アイアンセットと同重量帯か、少し軽めのシャフトをチョイスするというのが必ず守ってほしいルール。「長め・軽め」に組めば、ボールは高く上がりやすく、かつ飛ばしやすくなる。逆に「短め・重め」に組めば、低くライン出しがしやすいクラブに仕上がります。

チップ径に要注意!

アイアン型UTをリシャフトする際は「チップ径」を事前に確認しよう。ウッドとアイアンの〝中間〞に位置づけられるクラブなので、メーカーやブランドによってウッド系のサイズを用いているか、アイアン系のサイズを用いているかが異なる。「せっかく購入したシャフトが入らない!」なんてことは避けたいものだ。

いかがでしたか? どのクラブを使うべきか迷った際には、アイアン型UTをぜひ選択肢に入れてみてくださいね。

レッスン=アッキー永井

●ながい・あきふみ(永井研史)/1987年生まれ、神奈川県出身。〝アッキー〟の愛称で親しまれている人気コーチ。人体解剖学や物理学の視点を取り入れたわかりやすいレッスンに定評がある。

構成=石川大祐

写真=高橋淳司

協力=ダイナミックゴルフ千葉

【あわせて読みたい】

「7番アイアンで200ヤードも飛ぶ」ってマジ!?“飛距離”に特化したアイアン4選

7番ウッドを選ぶ時の「4つのポイント」!最新15モデルを試打解説